●白 云/文 吴博宏/图

孔子说:“逝者如斯夫!不舍昼夜。”孟子说:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”庄子说:“天地一指也,万物一马也。”苏格拉底说:“未经审视的人生是不值得过的。”五位圣贤的话犹如一道划破苍穹的闪电:人性的光辉。这五句话好像一把金黄的稻种撒在我的心田,假以阳光、雨露和时间,便能呈现出一片“稻花香里说丰年”的景象。

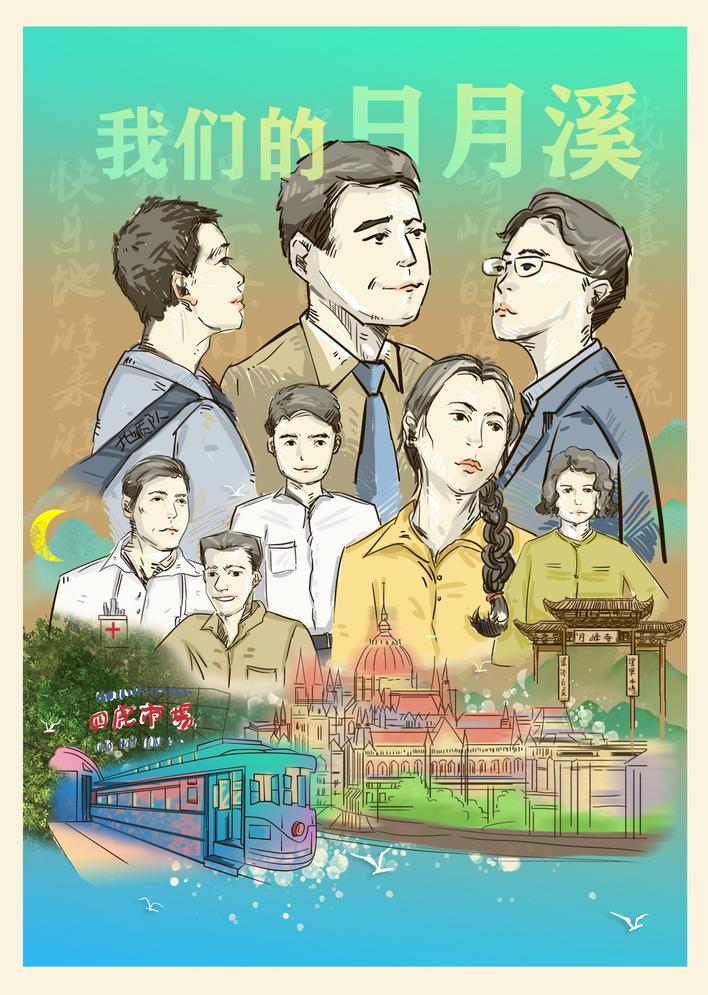

人性是一个常说常新的话题。生而为人,或可凭借本能、家庭、社会及后工业时代的现代化文明等屏障,阻隔风暴、地震、冰霜、病痛、距离、差异等的侵蚀或伤害,但谁也摆脱不了来自人性原始的拷问。绿笙先生创作的《我们的日月溪》就是一部以人性为支点,撬动了时空、文化和信仰、宗教,乃至世界、民族和谐共生的长篇小说。小说以改革开放时代为大背景,通过一个叫“商业”的切口,用一根叫“人性”的丝线,把郑立新、李秋实、陈铭科、吴秀仙、冯丽琪等一群梦想着将“我们的日月溪”变成“我们的日月海”的明溪人,嫁接到经纬度不同、信仰文化不同、遗传基因不同的匈牙利、意大利、南非等异国他乡,这是一个巨大的时空切换,一个复杂的生命契合,也是一个“五行相生相克”的永远没有标准答案的几何题。

小说家一个重要的任务,就是通过日常生活,以及日常生活中人物的思想、行为活动和时代、社会、家庭背景下各种事物的发生、发展,有意无意或自觉不自觉地揭示人之所以为人的既看不见又摸不着的人性,进而让人性放射五彩夺目的光芒,并使人性的光辉照亮人生之路,唤醒人的本性,成就人之所以为人的“道”——智慧、通达、圆融、慈悲、圣洁、贤明、自在。

日常生活中的一切事事物物,因人不同可能小如芝麻,可能大如泰山、珠峰,更可能是我们视而不见的、随手丢弃的或无力感知的,也可能是“不可知的”“暗物质”的,好似一棵参天大树的枝枝叶叶,我们很难一一细数、辨识。但是这些看似无关紧要无关大体的枝枝叶叶,成就了一棵树的“大”,成就了一朵花的“美”,成就了这个世界的“常有”与“常无”。

人之所以为人,而不是草木、瓦石、鱼虫或空气、光波,就是因为我们具有其他万事万物所没有的人性。人一辈子,说白了就是在人性的统辖下,呼吸、思虑、行走在色、受、想、行、识“五蕴”的潮起潮落之中。有的人终生在原地转圈圈,有的人越走越远,有的人越走越找不到北,有的人越走越迷失了自我,所以,找到人性,或唤醒人性,就成为了人的终极目标。首先,得确立我是一个人而不是草木、瓦石、鱼虫或空气、光波;其次,得超越我作为一个人的局限,超越我所处环境的局限,超越六维时空那所谓的大小、长短、高下、黑白、是非、轻重等的局限,认知我与万物的不同,感知我与万物的齐一,实现“鲲化鹏”的梦想,在道义上承担起我的“天命”;第三,得适时从超越的“百尺竿头”回归“厚德载物”的大地,回归纷繁的现实世界,回归为一个与隔壁邻居张三或路人、李四或朋友王五“日出而作,日落而息”的人,内方外圆,和光同尘,无我无人,而不是时时“唯我独尊”处处“鹤立鸡群”。也因此,世界宇宙这个一,分出了万事万物万相;人类这个一,分出了种族、国度、朝代、地域、政事、姓氏、血统、语言、性格、色彩、是非、荣辱、哭笑,分出了行业、产业、职业,分出了自我、人我、群体,等等。

人性,究竟是什么?我私下里揣测:在孔子的“色”里,人性是“知其不可为而为之”。在孟子的“受”里,人性是“本善”。在老子的“想”里,人性是“上善若水”。在庄子的“行”里,人性是“天下莫大于秋毫之末,而大山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一”。在耶稣的“识”里,人性是“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”——这三个问题之所以成为永恒性问题的原初性问题,一个不问之问的“天问”。

在《我们的日月溪》中,作者时而化身为郑立新,时而化身为匈牙利的一个警察,时而化身为千里之外的父母、儿女,继而化身为合作伙伴,时而化身竞争对手,在一条糅合了思想内外一切因素的“日月溪”里搏击狂风恶浪,打捞蓝天白云,解构生命的丰富多彩,点燃人性的光辉。在这个过程中,作者把人性具象为李秋实的说笑、泪水、爱恨;演化为以明溪驿、明溪饭店和客秋包等家乡元素为标签的商业王国梦的矢志不渝,以及对父母、儿女的敬爱和思念;抽象为凌笙的诗歌;延伸出一群明溪人在国际商海中的各种际遇。

做人难,在异国他乡做生意谋生难,做一个有事业有情怀有使命的有人性光辉的商人更难!对此,小说使用庖丁解牛的方法,做了很好的“切分”。一是地理位置上“切分”。地理位置,表相看是空间的变化,其实它是导致生理、心理和行为等变化的根本所在。首先是饮食、睡眠等生理上的变化;其次是情绪、情感、思想等心理上的变化;再次是潜意识中本我、自我与人我的变化,即人性的错位、迷失与校正等。如地质队工作生活的“死板”,通往国外火车的“混乱”,匈牙利、意大利、南非等地社会环境的“特别”,平常生活中的“不适”与“失态”,做买卖过程中的“猫捉老鼠”等。细节最能说明问题,也最能藏匿问题,如:陈铭科与郑立新的“冲突”,既普通又特别有戏剧性。两个月没交房租水电费,郑立新不仅不想办法解决,还沉迷于帝国赌场,甚至想“耍拳头”,被陈铭科严严实实地教训了一顿。再如:撒一泡尿得支付50福林等惊掉下巴的“天壤之别”,等等。二是时间观念上的“切分”。东西半球或许在一年十二个月三百六十五天、一月三十天、一天二十四小时上毫无差异,但日出日落在“习惯”上不同,月圆月缺在“血缘”上不同,风风雨雨在“心气”上不同。其实,一切所谓的“好坏”“对错”“成败”,在时间长河中只是一个小小泡沫,而一条奔向大海的河流虽然本质是一滴滴水的千军万马,却不能少了这些看似可有可无的小小泡沫,而这些小小泡沫正是人性光辉穿透生活那枝枝叶叶时所落下的光斑。比如:打电话“风波”这个细节设计得很中国化,又不失布达佩斯的“潮湿气”。三是动机、目的上“切分”。出国经商创业的动机自然是好的,成就美梦的目的自然是无可挑剔的,但来到一个“陌生地”之后,骨子里残留的“习惯性”“劣根性”可能成为融入新环境的障碍,它们的关系可能是“递进式”的,也可能是“颠覆性”的,更可能是“再造性”的。比如:肖守仁和赵剑武联手中医推拿一节,在不知道中医为何物的意大利,让一位金发女郎手舞足蹈地喊出了:“天啊,中医太神奇了!”比如“明溪饭店”“中国食品超市”和编织上一件有硕大“拳头”图案和工整“中国英雄”字样的毛衣等。这些意味深长的场景,既彰显了肖守仁、赵剑武和江小燕等名字中蕴含的意义,突显了他们的心地和梦想——“仁心”“武德”,又传播了中华优秀传统文化。

如果只是一味地“切分”,必将落入零碎且不成“器”的尴尬。小说又用抟土制胚烧器的方法,做了很好的“重组”。 当理想遇到现实,就像火遇到水,物理变化、化学变化同时进行,一番纠缠、排斥、争斗之后,或许是冷战、切割,或许是妥协、言和、共赢,也可能是升级版的纠缠、排斥、争斗,但作者仿佛一个制作青花瓷的高手,先备好陶土,再碾碎,再加入天光、风云和智力、精力、泪水、汗水,再搓揉成你我的心愿和梦想,再阴干风干,适时地投入熊熊烈火,然后从灰烬中取出“窑变”的陶器,最后一番挑选、筛选:咬牙切齿地摔碎、砸碎、淘汰那些丧失了人性的瓷器。

小说,也许不是拿来阅读的,也不是用来消遣的,而是用来“治心病”的,用来净化灵魂的,用来唤醒人性的。我想,一部小说的完成应该分为三个部分,且缺一不可。一是小说家的创作;二是小说中人物、场景和言语,与现实生活的对应,或对当下的特写、放大,或对往昔的岁月的追思,或对未来世界的预言;三是阅读者的关切,评论家的评说,以及所引发的误解、曲解,甚至棒打。因为现实世界是丰富的,进入现实世界的路径是多维的;小说世界亦是丰富的,进入小说世界的路径也是多维的。

王国维在《〈红楼梦〉评论》中说:“生活之本质何?‘欲’而已矣。‘欲’之为性无厌,而其原生于不足。不足之状态,苦痛是也。……人生之所欲,既无以逾于生活,而生活之性质又不外乎苦痛,故欲与生活、与苦痛,三者一而已矣。”这是“海水不可斗量”的王国维先生进入《红楼梦》的路径,似乎特别悲观,特别伤感——否则他不会抛下“独立之精神,自由之思想”的教父桂冠自沉昆明湖。带着这样的情绪,王国维先生将人之“欲”引申到“美术”,自说自话道:“故美术之为物,欲者不观,观者不欲;而艺术之美所以优于自然之美者,全存于使人易忘物我这关系也……美术中以诗歌、戏剧、小说为其顶点,以其目的在描写人生故。”人,就是有了“欲”,才有了追求,有了突破,有了创新创造,人性也因之有了光辉。

在这个经纬度上,绿笙与王国维先生心性迥然不同,而思辨、探求和解构的方法却一致。如果把《我们的日月溪》当作《郑立新传》,那李秋实、赵剑武、冯丽琪、肖守仁、吴秀仙、陈铭科等都是配角。小说从“当郑立新23年后在匈牙利布达佩斯多瑙河畔的链子桥头缓缓倒下,一阵钻心的疼痛……”开始,到小说结束时李秋实在双狮桥上“略一沉吟,会心一笑”,中间的曲曲折折、是是非非,可谓风云变幻、波澜壮阔、异彩纷呈,完成了一条溪流奔向大海的“度化”与“超越”。

作者把生活苦痛当作我们的日月溪,把我们的日月溪当作风起云涌的商海,把泅渡风起云涌的商海当作修行,把修行当作人生,把人生当作释放人性光辉的塔台。于是,作者、小说和阅读者构筑了一个理想的天地,并在各自的海拔高度上圈定了自己花开花落、云卷云舒的气象。这正是《我们的日月溪》精彩、高明之处。

肖洛霍夫《静静的顿河》,为什么是“静静的”?张承志《北方的河》,为什么是“北方的”?绿笙先生《我们的日月溪》,为什么是“我们的”?这不禁让我联想到了“私淑孔子”且“道既通”的孟子。这个老夫子无论走到哪里,不管面对什么人,都声若洪钟地宣扬他独创的“五然”之说。

孟子的“五然”:一是“古之贤王好善而忘势,古之贤士何独不然”之“不然”;二是“附之以韩魏之家,如其自视欿然”之“欿然”;三是“舜之居深山之中,与木石居,与鹿豕游,其所以异于深山野人者几希;及其闻一善言,见一善行,若决江河,沛然莫之能御也”之“沛然”; 四是“君子所性,虽大行不加焉,虽穷居不损焉,分定故也。君子所性,仁义礼智根于心,其生色也晬然,见于面,盎于背,施于四体,四体不言而喻”之“晬然”;五是“我善养吾浩然之气”之“浩然”。《我们的日月溪》中的人物,如李秋实、凌笙、郑立新、冯丽琪、赵剑武、陈铭科等,仿佛就是“不然”“欿然”“沛然”“晬然”“浩然”的化身,他们张贴着这些标签行走于市井街巷,摸爬滚打在商业的海洋中,始终恪守着中国人“性本善”的根本。

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。世界迈进了新时代,这群被世界商业浪潮磨砺出“铮铮铁骨”的明溪人,在作者的笔下脱胎换骨了,血液里诗性喷涌了,人性的光辉照亮了比萨斜塔,照亮了回归的陆海空。绿笙循着日月溪哗啦啦的波浪,将人性的光辉从明溪人在异国他乡的商品、饭店、超市等商业活动中抽离出来,从他们风雨兼程的脚印和披星戴月的背影中提取出来,丝丝缕缕地注入祖国的经济社会发展、故乡的山山水水,注入“一带一路”倡议……小说结尾处,李秋实“会心一笑”乃生花之妙笔,在感动双狮桥上石狮子的同时,也感动了这个气象万千的新时代。这“会心一笑”,就是人性的光辉。不言而喻,不可思议——这是一个美好的结束,更是一个美好的开始!